प्रस्तावना: आज की ज़िंदगी में खो गया इंसान

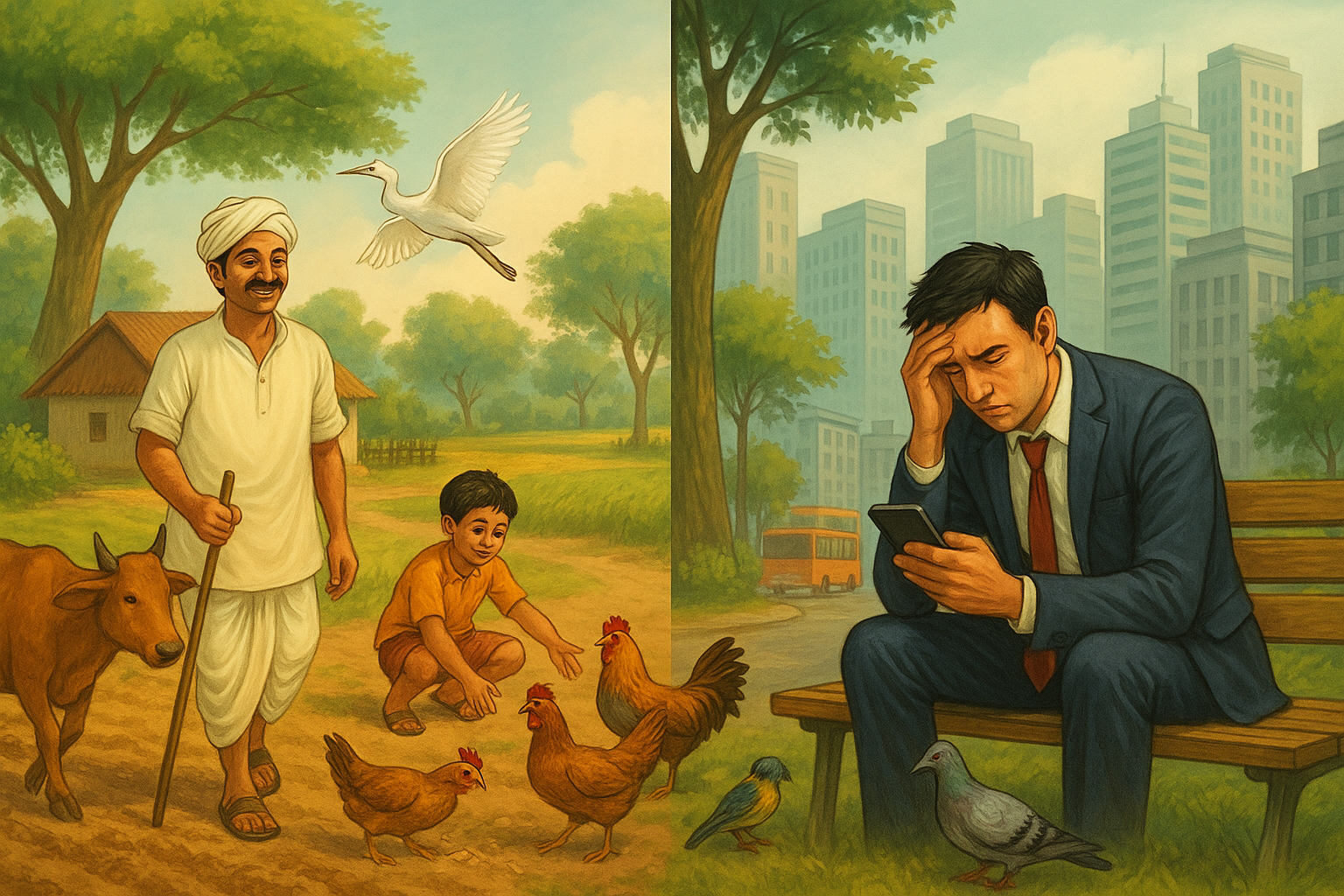

आज का इंसान मशीन बन चुका है। सुबह से लेकर रात तक वह केवल एक लक्ष्य के पीछे भागता है—सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा। लेकिन इस दौड़ में वह भूल गया है कि ज़िंदगी केवल काम नहीं, आराम और आत्मसंतोष का भी नाम है।

आधुनिक जीवनशैली ने भौतिक सुविधाएँ तो दी हैं, लेकिन मानसिक सुकून छीन लिया है। हर कोई व्यस्त है, परेशान है, तनाव में है। ना वक्त है परिवार के लिए, ना खुद के लिए। ज़रा सोचिए, क्या हम वाकई ज़िंदा हैं, या बस जी रहे हैं?

1. भागदौड़ भरी ज़िंदगी का असर

1.1 मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

हर दूसरा व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन या चिंता से जूझ रहा है। नौकरी की दबाव, समय की कमी, प्रतिस्पर्धा का बोझ – ये सब मिलकर इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं।

उदाहरण:

राजेश एक आईटी कंपनी में काम करता है। 12 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते के 6 दिन, लगातार स्क्रीन पर काम। नतीजा – अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और सामाजिक दूरी।

1.2 सामाजिक और पारिवारिक जीवन में गिरावट

अब न रिश्तों में समय है, न भावना। लोग साथ रहते हैं, लेकिन संवाद नहीं करते।

उदाहरण:

शहरी परिवारों में बच्चों और माता-पिता के बीच बातचीत का समय दिन भर में 15 मिनट से भी कम हो गया है।

1.3 शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव

- सिरदर्द, थकान, ब्लड प्रेशर

- मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता

- कैंसर जैसी बीमारियाँ (जैसे प्लास्टिक में गर्म खाना खाने से होने वाला कैंसर)

2. प्राकृतिक जीवन से दूरी: कारण और परिणाम

2.1 प्लास्टिक संस्कृति और मिलावटी खानपान

आज हर चीज़ प्लास्टिक में पैक है। प्लास्टिक में गर्म खाना, फ्रिज में रखा बासी भोजन – ये सब शरीर में ज़हर घोलते हैं।

उदाहरण:

एक रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग रोज़ाना माइक्रोवेव में प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म करते हैं, उनमें हार्मोनल गड़बड़ी और कैंसर का खतरा 60% बढ़ जाता है।

2.2 वनों की कटाई और शहरीकरण

पेड़ कट रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं, और सीमेंट के जंगल बन रहे हैं। नतीजा – पर्यावरणीय असंतुलन, गर्मी में इज़ाफा, जल संकट।

2.3 मशीनों पर निर्भरता

हमने चलना छोड़ दिया है, हर चीज़ के लिए रिमोट है। नतीजा – शरीर कमजोर और मन बेचैन।

3. गांव और शहर का जीवन: एक तुलनात्मक अध्ययन

3.1 गाँव का जीवन

- खुला वातावरण, ताज़ी हवा

- सामाजिक जुड़ाव, सामूहिक कार्य

- घरेलू भोजन, ताज़ा सब्ज़ियाँ

उदाहरण:

गांव में रामू किसान है। दिनभर खेत में काम करता है, शाम को आँगन में बैठकर चाय पीता है। ना तनाव, ना दवाइयाँ।

3.2 शहर का जीवन

- भीड़, ट्रैफिक, प्रदूषण

- भागदौड़ और अकेलापन

- फास्ट फूड, तनाव और थकावट

उदाहरण:

शहर में रहने वाली सीमा, रोज़ मेट्रो में 2 घंटे का सफर करती है। घर लौटते ही खाना बाहर से मंगवाती है। वह मानसिक रूप से थकी हुई और असंतुलित महसूस करती है।

3.3 गांव से शहर की ओर पलायन

लोग सोचते हैं कि शहर में नौकरी, पैसा और सुविधा है। लेकिन गांव छोड़कर शहर आने के बाद वे महसूस करते हैं कि सुकून पीछे छूट गया।

4. प्राकृतिक जीवनशैली की ओर लौटना क्यों ज़रूरी है

4.1 मानसिक शांति का स्रोत

प्रकृति हमें सुकून देती है। पेड़, पक्षी, नदियाँ – ये सब हमारी आत्मा को छूते हैं।

उदाहरण:

जापान में “Forest Bathing” (वन स्नान) को तनाव से मुक्ति का आधिकारिक तरीका माना जाता है।

4.2 स्वास्थ्य लाभ

- सूर्य की रोशनी से विटामिन D

- खेतों में काम से व्यायाम

- ताज़ा हवा से फेफड़ों की सफाई

4.3 पर्यावरण संरक्षण

प्राकृतिक जीवन अपनाने से हम पर्यावरण को भी बचाते हैं – कम प्रदूषण, कम कचरा, अधिक हरियाली।

5. प्रकृति से जुड़ने के उपाय

5.1 प्रतिदिन प्रकृति के पास समय बिताएँ

- सुबह टहलना

- पेड़ों के नीचे ध्यान लगाना

- पक्षियों की आवाज़ सुनना

5.2 बागवानी को अपनाएँ

- बालकनी में पौधे लगाएँ

- बच्चों को पौधों की देखभाल सिखाएँ

5.3 प्लास्टिक से दूरी

- स्टील या मिट्टी के बर्तन प्रयोग करें

- थैला साथ लेकर जाएँ

- जैविक खाद और स्थानीय उत्पाद अपनाएँ

6. तनाव प्रबंधन के प्राकृतिक तरीके

6.1 हँसी थेरेपी

दिन में कुछ मिनट खुलकर हँसने से एंडोर्फिन (खुशी के हार्मोन) बनते हैं।

6.2 संगीत और लेखन

मन को शांत रखने के लिए प्राकृतिक ध्वनियों वाला संगीत या डायरी लिखना मददगार होता है।

6.3 ध्यान और योग

- हर दिन 10-15 मिनट ध्यान

- प्राणायाम और सूर्य नमस्कार

उदाहरण:

बॉलीवुड सेलेब्रिटी शिल्पा शेट्टी नियमित योग से स्वस्थ और तनावमुक्त रहती हैं।

7. शहरी जीवन में भी ग्रामीण संस्कृति कैसे लाएँ?

7.1 परिवार के साथ समय बिताना

- सामूहिक भोजन

- बच्चों के साथ कहानियाँ सुनाना

7.2 ‘नेचर डे’ मनाना

हर रविवार परिवार के साथ पार्क, जंगल या गांव की ओर टूर।

7.3 डिजिटल डिटॉक्स

- मोबाइल/टीवी से दूर एक दिन

- खुद से जुड़ने का समय

8. निष्कर्ष: ज़िंदगी की असल दौलत – शांति और संतुलन

सच्चाई ये है कि हम जितना भाग रहे हैं, उतना ही खुद से दूर हो रहे हैं।

प्राकृतिक जीवन कोई पिछड़ापन नहीं, बल्कि शांति और सच्चे सुख की ओर वापसी है।

शहर की चकाचौंध से ज़्यादा कीमती हैं वो सुकून भरे पल जो हम खेतों, बागों या अपनों के बीच बिता सकते हैं।

मोबाइल फोन: सुविधा या संबंधों का दुश्मन?

मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह न केवल सूचना और संचार का माध्यम है, बल्कि अब तो काम, पढ़ाई, मनोरंजन, बैंकिंग – सब कुछ इसी पर हो रहा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस छोटे से डिवाइस ने हमारे रिश्तों, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाला है?

1. मोबाइल से दूर होते रिश्ते: एक गंभीर समस्या

1.1 पारिवारिक रिश्तों में दूरी

- एक ही घर में चार लोग, लेकिन चारों के हाथ में मोबाइल। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है।

- माता-पिता बच्चों से बात करने के बजाय उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं।

उदाहरण:

पहले बच्चे दादा-दादी से कहानियाँ सुनते थे, अब कार्टून यूट्यूब पर देख रहे हैं।

1.2 दांपत्य जीवन में संवाद की कमी

- पति-पत्नी दोनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होता है।

- कई बार सोशल मीडिया पर बिताया गया समय असली रिश्तों को प्रभावित करता है।

1.3 सामाजिक जुड़ाव में गिरावट

- पहले मोहल्लों में लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे, अब सब “ऑनलाइन” दोस्ती तक सिमट गया है।

2. बच्चों और युवाओं पर मोबाइल का प्रभाव

2.1 पढ़ाई में गिरावट

- बच्चों का ध्यान क्लास से ज़्यादा गेम्स और रील्स में है।

- मोबाइल की लत पढ़ाई में रुकावट बन चुकी है।

2.2 मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर

- आंखों की रोशनी पर असर

- मोटापा, नींद की कमी

- चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकाग्रता की कमी

2.3 साइबर अपराध और सोशल मीडिया दबाव

- ऑनलाइन बुलीइंग, गलत कंटेंट, डिप्रेशन

- इंस्टाग्राम-फेसबुक पर खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत

3. माता-पिता और बुजुर्ग उपेक्षा के शिकार

- कई युवा माता-पिता के साथ बैठने की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं।

- बुजुर्गों से संवाद की जगह व्हाट्सएप पर “गुड मॉर्निंग” भेज देना ही काफी समझा जाता है।

उदाहरण:

एक दादी माँ ने कहा, “हमारे बेटे पास रहते हैं लेकिन बात मोबाइल से ज्यादा टीवी और मोबाइल से होती है।”

4. जीवनशैली पर मोबाइल का प्रभाव

4.1 नींद की गुणवत्ता में गिरावट

- देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद पूरी नहीं होती।

- स्क्रीन की ब्लू लाइट नींद के हार्मोन melatonin को दबा देती है।

4.2 समय का दुरुपयोग

- एक व्यक्ति औसतन 4-6 घंटे प्रतिदिन मोबाइल पर खर्च करता है, जिसमें से 70% समय सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में जाता है।

5. मोबाइल के दुष्परिणाम (Demerits) का सारांश

| दुष्परिणाम | विवरण |

|---|---|

| रिश्तों में दूरी | संवाद की कमी, भावनात्मक टूटन |

| स्वास्थ्य समस्याएं | आंखों की थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव |

| समय की बर्बादी | उत्पादकता में कमी, अव्यवस्थित दिनचर्या |

| असामाजिक व्यवहार | अकेलापन, कम आत्मविश्वास, गुस्सा |

| बच्चों में विकास की रुकावट | बोलने, सोचने और समझने की शक्ति में गिरावट |

6. समाधान: मोबाइल की आदत को कैसे सुधारे?

6.1 मोबाइल उपयोग का समय निर्धारित करें

- दिन में केवल 1–2 घंटे सोशल मीडिया के लिए

- सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रखें

6.2 परिवार के साथ “नो मोबाइल टाइम” तय करें

- खाने के समय मोबाइल पूरी तरह बंद रखें

- संडे को “फैमिली डे” बनाएं – पार्क जाएं, गेम खेलें

6.3 बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाएँ

- पेंटिंग, कहानी सुनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना

- उन्हें पशु-पक्षियों, प्रकृति से जोड़ें

6.4 डिजिटल डिटॉक्स

- हर महीने एक दिन “मोबाइल व्रत” रखें

- उस दिन किताबें पढ़ें, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें

6.5 माता-पिता और बुजुर्गों से संवाद

- रोज़ 15-30 मिनट उनके साथ बैठें, उनके अनुभव सुनें

- उन्हें समय देना सबसे बड़ा सम्मान है

7. सकारात्मक उपयोग की ओर बढ़ें

- मोबाइल को “सहायक” बनाएं, “स्वामी” नहीं

- उपयोग करें – शिक्षा, समाचार, कार्य के लिए

- लेकिन जीवन जीने के लिए नहीं

निष्कर्ष: नियंत्रण जरूरी है

मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन इसका नियंत्रण होना ज़रूरी है।

आज ज़रूरत है कि हम इस उपकरण का संतुलित उपयोग करें और अपने जीवन के असली पहलुओं – रिश्ते, स्वास्थ्य, और आत्मिक शांति – को फिर से प्राथमिकता दें।

“प्रकृति से प्रेम कीजिए, पशु-पक्षियों से प्रेम कीजिए। जीवन खुद मुस्कुराने लगेगा। भागिए नहीं, जिएं। सच में जिएं।”

“मोबाइल को पकड़ें, लेकिन अपनों का हाथ न छोड़ें।”